- 長周期地震動による被害と地震後の安全点検 -

【要旨】

- 2025年3月28日にミャンマー中部で発生した地震では、震源から約1000km離れたバンコクで長周期地震動によって高層ビルが大きく揺れ、多くの建物で被害が発生しました。

- 長周期地震動は震源から離れた場所であっても高層建築物を中心に被害を及ぼす可能性があり、十分な対策が必要となります。

- 地震直後に建物の継続使用可否を判断するためには調査が必要となりますが、専門技術者がすぐに手配できないことも考慮し、施設管理者自らが点検を実施できる体制を構築することが重要といえます。

- 長周期地震動では、建物の被害だけでなく室内の家具・什器の被害も想定され、事前の対策が重要となります。

- 巻末に地震後の安全点検チェックリストを添付しますので、ご活用ください。

長周期地震動の特徴

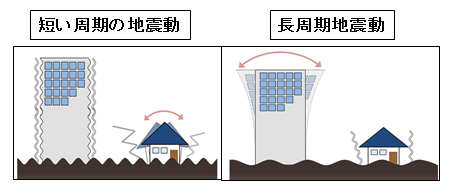

地震の揺れ(地震動)には、周期(揺れが1往復するのにかかる時間)の短いガタガタした揺れや周期の長いゆったりとした揺れなど、様々な周期の揺れが混在しています。「長周期地震動」とは、長い周期の揺れを多く含んでいる地震動のことをいいます。一般に、長周期地震動は短い周期の揺れに比べて揺れが減衰しにくいため、震源地から遠く離れた場所まで伝わる性質があります。

建物には固有の揺れやすい周期(固有周期)がありますが、地震動の周期と建物の固有周期が一致すると共振して、建物が大きく揺れます。建物の固有周期は高さによって異なり、木造家屋や低層ビルでは固有周期が短く、高層ビルでは固有周期は長くなる傾向があります。長周期地震動は長い周期の揺れを多く含むので、固有周期の長い高層ビルほど大きな影響を与えることになります。

図 短い周期の地震動と長周期地震動による揺れの違い(出典:日本気象庁1))

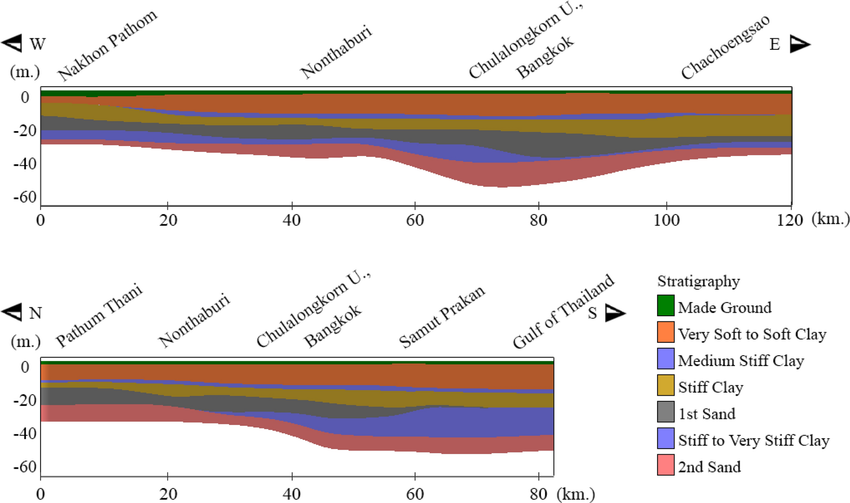

建物と同様に地盤にも固有周期があり、硬い岩盤ほど固有周期が短く、柔らかい地盤ほど固有周期が長くなります。震源から離れた場所であっても、柔らかい地盤によって長周期地震動が増幅され、さらに建物の固有周期と一致し共振が起こる場合、建物に大きな被害を及ぼす可能性があります。

今回の地震では、震源であるミャンマー中部から約1000km離れたタイ・バンコクで長周期地震動による高層ビルの被害が多く見られました。バンコク周辺のチャオプラヤ川やバーンパコン川にかけての一帯には「バンコク粘土層」とも呼ばれる軟弱な粘土層の地盤が広がることが知られており、長周期地震動が増幅した要因の一つと推定されます。

長周期地震動による過去の被害事例

過去の地震でも、長周期地震動により震源から離れた場所で様々な被害が報告されています。

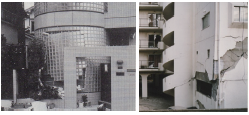

(1)建物倒壊被害

1985年メキシコ地震では、震源から約400km離れたメキシコシティで多くの建物が倒壊する被害が発生しました。被害はメキシコシティの広範な地域で発生したわけではなく、市内の軟弱地盤地域に集中しており、特に中高層の鉄筋コンクリート造建物に顕著な被害が生じています。

今回のミャンマー地震では、建設中ビルの崩壊現場以外の建物倒壊被害は確認されていません。

(2)スロッシング

スロッシングとは、容器内の貯蔵される液体が長周期の揺れを受けることで揺動する現象をいいます。例えば2003年十勝沖地震では、震源から約250km離れた苫小牧にある石油タンクでスロッシングが起こり、タンク浮き屋根の損傷や流出した石油による火災が発生しています。

今回のミャンマー地震では、バンコクで高層コンドミニアムやサービスアパート等の高層ビル屋上階にあるプールの水がスロッシングにより外部に溢れる事象や溢れた水の衝突によるガラス柵の被害等が確認されています。

(3)エレベータのロープの損傷被害・閉じ込め被害

例えば2004年新潟県中越地震では、震源から約200km離れた東京都内の高層建物でエレベータのロープ損傷被害が報告されています。また、2011年東北地方太平洋沖地震では、エレベータロープの絡まりによる閉じ込め事象も発生しています。

今回のミャンマー地震では、バンコクでエレベーターの落下による負傷被害が報告されています。

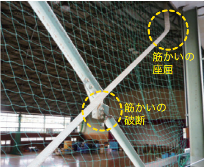

(4)非構造部材の被害

長周期地震動に伴う建物の揺れにより、柱・梁などの建物構造躯体のみならず、間仕切壁・床・天井といった非構造部材に被害が生じることがあります。例えば2011年東北地方太平洋沖地震では、震源から約800km離れた大阪の高層ビルで壁面ボードのゆがみ・亀裂、天井ボードの落下、床材のゆがみ・浮き、防火戸のゆがみといった被害が発生しています。また、東京都内の高層ビルではスプリンクラー配管からの漏水やエキスパンションジョイントカバーの脱落といった被害が報告されています。

今回のミャンマー地震では、バンコクの高層ビルで間仕切壁のひび割れや、外壁・天井ボード・吊り下げ照明の落下といった非構造部材の被害が多数報告されています。

(5)室内の家具・什器の被害

高層建築物の高層階では、長周期地震動により大きな揺れを長時間受けることになり、建物に被害が生じない場合であっても室内の家具・什器に被害が生じる場合があります。例えば2011年東北地方太平洋沖地震では、固定されていない棚の転倒、キャスター付きの什器・コピー機の移動といった被害が発生しています。

今回のミャンマー地震では、バンコクにおいては建物被害の多さのわりに室内の家具・什器の被害はあまり目立って報告されていませんが、一部の大きく揺れた高層ビルでは固定が十分でない家具・什器の移動や転倒が生じていた可能性が高いと考えられます。

地震後の安全点検

地震後の建物継続使用に際して、建物の安全性の確認および室内の家具・什器等の安全状況を確認することが重要です。以下では、日本国内の文献をもとに建物および室内の家具・什器の安全点検の方法について解説します。

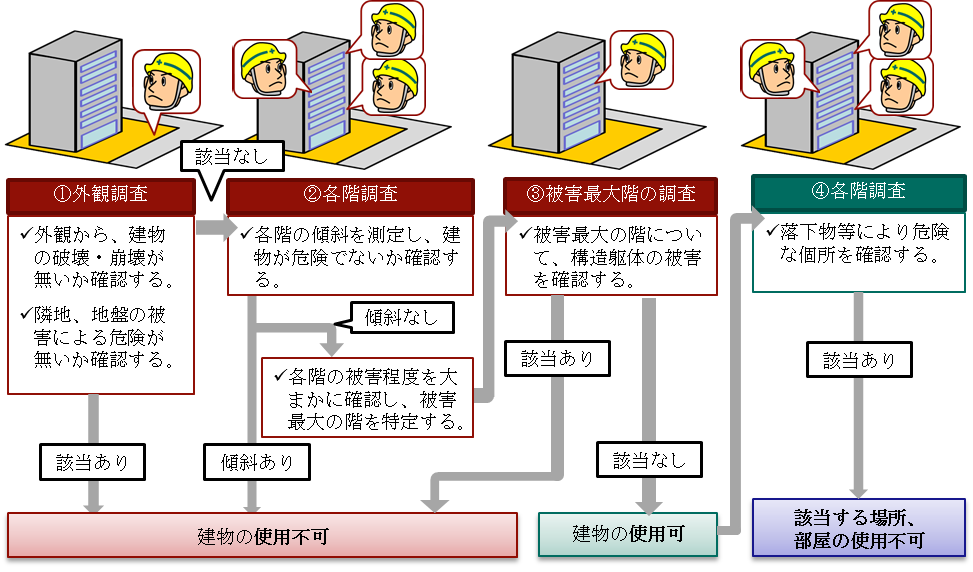

(1)建物緊急点検

地震後に建物を継続して使用する場合、人命安全や事業継続性確保の観点から専門技術者による安全性確認を受ける必要があります。しかし、専門技術者は地震後の災害対応業務に追われるため、すぐに駆け付けることが難しいことも想定されます。そのため、建築の専門家ではない自社従業員・施設管理者が建物の安全確認を緊急・応急的に実施できる体制を整えることが重要となります。

このような背景のもと日本では、内閣府から「大規模地震発生直後における施設管理者による建物の緊急点検に係る指針3)(以下、内閣府指針)」が公表されており、具体的な点検手順や判断基準が示されています。

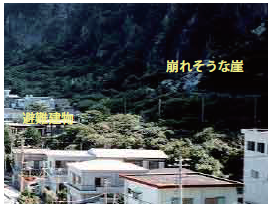

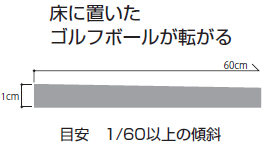

内閣府指針による基本的な調査フローは下図のとおりです。最初に建物の外観や外部の損傷状況を確認し、崩壊している階がある、隣接建物が倒壊して巻き込まれる危険がある等、一見して危険な状態と判断される場合には、その時点で建物が使用できないと判断します。外観上から危険と判断されない場合には、建物各階の傾斜や躯体の被害状況を建物内部から調査し、危険性の有無を判断することになります。外観調査、内部調査で建物が使用可能と判断された場合には、落下物等による危険箇所を特定し、立入禁止などの措置を講じることになります。

本レポートの末尾に内閣府指針に基づくチェックシートを掲載していますので、地震後の建物安全点検の際にご活用ください。

なお、バンコクでは地元行政機関から建物の被災状況・安全確認状況をWebGIS上で表示するサービス4)が提供されており、こちらも安全点検の際にご活用ください。

図 内閣府指針による建物緊急点検の調査フロー

(2)室内の家具・什器の対策

長周期地震動では、建物構造躯体のみならず、室内の家具・什器の転倒・移動による被害が多く発生しています。また、2011年東北地方太平洋沖地震後に東京都内の高層ビル所有者を対象に行われたアンケート調査5)では、家具・什器の転倒・移動対策を適切に実施していた場合には被害が発生していないことが判明しており、被害を防ぐためには事前対策が重要であることが明らかになっています。

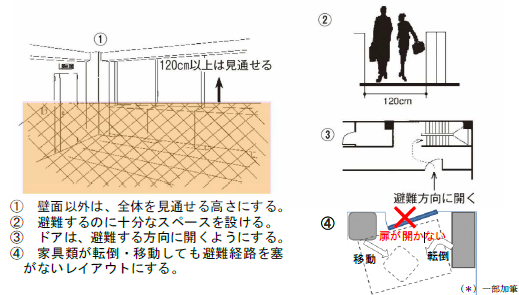

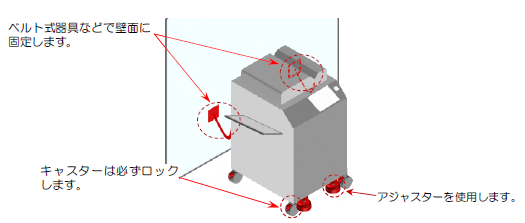

このような背景のもと日本では、東京消防庁から「家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック -室内の地震対策-6)(以下、東京消防庁ハンドブック)」が公表されており、オフィスビル・住宅を対象に家具・什器の地震対策方法が示されています。東京消防庁ハンドブックでは、避難障害を防ぐための家具レイアウト、キャスター付き家具の移動防止方法、キャスターなし家具類の固定方法といった観点で地震対策が解説されており、その具体的な内容は下図のとおりです。

本レポートの末尾に東京消防庁ハンドブックに基づくチェックシートを掲載していますので、室内の家具・什器の安全点検の際にご活用ください。

図 避難障害を防ぐ家具レイアウトの例6)

図 キャスター付き家具の対策例6)

図 キャビネットの対策例6)

まとめ

本レポートでは、長周期地震動の特徴と被害事例を解説するとともに、地震後の安全点検の方法について紹介しました。2025年3月28日にミャンマー中部で発生した地震では、震源から約1000km離れたタイ・バンコクの高層ビルで長周期地震動による被害が確認されましたが、タイにおいては今後もミャンマーやラオスなどの地震活動が活発な地域における同じ規模の地震やスマトラ沖付近で想定される巨大地震等が発生した際には、再度の長周期地震動によるさらなる被害が予想されます。また、バンコクに限った話ではなく、大河川の河口付近に位置する他の国・都市においても長周期地震動に対する理解と備えを対応しておくことが必要です。本レポートで紹介した安全点検方法などを参考に、十分な地震対策をご検討ください。

MS&ADインターリスク総研

リスクマネジメント第一部

リスクエンジニアリング第二グループ長

鈴木 恭平

(参考)地震後の安全点検チェックリストの例

(1)建物

(1)外観から一見して危険かどうかの調査 | ||||

No | 項目 | 被害例 | 〇 or × | 〇の場合の 対応 |

構造体の傾き | 建物全体、又は一部が崩壊している。もしくは、1層、又は2層以上の階層がつぶれている。 |  | 危険なため建物使用不可 | |

建物の基礎が崩壊している。 又は、上部構造と基礎がずれている。 |  | 危険なため建物使用不可 | ||

建物全体、又は一部が傾斜しているのがわかる。 |  | 危険なため建物使用不可 | ||

その他 | 隣接崖地や地盤等が崩れ、建物を破壊している。 | 危険なため建物使用不可 | ||

隣接建築物が崩れ落ち、建物を破壊している。 | 危険なため建物使用不可 | |||

隣接建築物から器物(窓枠や外壁、看板、屋外機器等)が落下して建物を破壊(崩壊)している。 | 危険なため建物使用不可 | |||

(2) 隣接建築物・周辺地盤等及び構造躯体 | ||||

No | 項目 | 被害例 | 〇 or × | 〇の場合の 対応 |

隣接建物・周辺地盤 | 隣接建築物や太い電柱等が 建物の方向へ傾いて倒れそうである。 |  | 危険なため建物使用不可 | |

建物の方向へ崩れそうな崖地や山林がある。 |  | 危険なため建物使用不可 | ||

周辺地盤が大きく陥没、又は 隆起していている。(約20cm以上の段差がある) |  | 危険なため建物使用不可 | ||

構造躯体 | 建物全体、又は一部が傾いている。 |  | 危険なため建物使用不可 | |

(3) 各階の損傷度調査 | |

各階の損傷度 | 各階ごとに柱・壁のひび割れおよび損傷箇所を数え、被害が最大の階を見つける。 ※損傷箇所 目に見えるひび割れ、壁、天井のはがれ落ち、ずれ等ひびが入っている柱 1 本(壁 1 面)=1 箇所として数える。損傷個所が多い場合は、概数(例:約 100 箇所)で記載しても良い。 |

(4) 被害最大階の柱・梁のひび割れ及び損傷調査 | ||||

No | 項目 | 被害例 | 〇 or × | 〇の場合の 対応 |

鉄筋コンクリート造の場合 | 鉄筋が曲がり内部コンクリートも崩れ落ちている構造柱・構造梁が1本以上ある。又は、窓や出入り口付近でサッシが曲がり床が沈下している 箇所が1箇所以上ある。 |  | 危険なため建物使用不可 | |

大きなひび割れ(裂け目が2㎜以上又は、深いひび割れ等)が多数あり表面のコンクリートもはがれ落ちているが、鉄筋は曲がっておらず、内部コンクリートも落ちていない構造柱・構造梁が、全体の10%以上ある。

|  | 危険なため建物使用不可 | ||

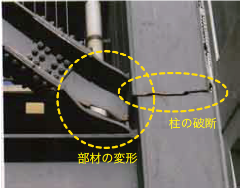

鉄骨造の場合 | 柱や柱を固定する構造上重要な部材が変形、又は破断している。 |  | 危険なため建物使用不可 | |

柱と柱の間の筋かいが被害最大階全体の20%以上切れている。 |

| 危険なため建物使用不可 | ||

柱と梁の接合部やボルト、部材等が破壊されている。 |  | 危険なため建物使用不可 | ||

柱の根本が著しく破壊されている。 |  | 危険なため建物使用不可 | ||

(5) 落下物の調査 | ||||

No | 項目 | 被害例 | 〇 or × | 〇の場合の 対応 |

窓 | 窓枠・窓ガラスに歪みやひび 割れがあり、落下の危険性が ある。 |  | 落下しそうな場所を避けて、建物の使用可能 | |

内装・外装 | モルタルやタイル等にひび割 れや剥離等がみられ、落下の 危険性がある。 |  | 落下しそうな場所を避けて、建物の使用可能 | |

外壁や内・外装板材等に隙間 や顕著なずれ、板の破壊がみ られ、落下の危険性がある。 |  | 落下しそうな場所を避けて、建物の使用可能 | ||

機器 | 看板・機器(タンクやクーラー用の屋外機器など)が傾斜している。 |  | 落下しそうな場所を避けて、建物の使用可能 | |

外階段 | 屋外階段が傾斜、破損している |  | 屋外階段周辺を避けて、建物の使用可能 | |

天井 | 天井面に歪みや隙間、破損等 が見られる。又は、壁際と天井の隙間(余裕)や接合部が、平常時と比べて移動・破損している。 |  | 〇がある部屋は危険なため使用不可 | |

(内閣府 大規模地震発生直後における施設管理者等による建物の緊急点検に係る指針に基づき作成)

(2)室内の家具・什器

No | 項目 | 〇 or × |

1 | 背の高い家具を単独で置いていない。 |

|

2 | 安定の悪い家具は背合わせに連結している。 |

|

3 | 壁面収納は壁・床に固定している。 |

|

4 | 二段重ね家具は上下連結している。 |

|

5 | ローパーテーションは転倒しにくい「コの字型」「H型」のレイアウトにし、床固定している。 |

|

6 | OA機器は落下防止をしている。 |

|

7 | 引出し、扉の開放防止対策をしている。 |

|

8 | 時計、額縁、掲示板等は落下しないように固定している。 |

|

9 | ガラスには飛散防止フィルムを貼っている。 |

|

10 | 床につまずき易い障害物や凹凸はない。 |

|

11 | 避難路に物を置いていない。 |

|

12 | 避難路に倒れやすいものはない。 |

|

13 | 避難出口は見えやすい。 |

|

14 | 非常用進入口に障害物はない。 |

|

15 | 家具類の天板上に物を置いていない。 |

|

16 | 収納物がはみ出したり、重心が高くなっていない。 |

|

17 | 危険な収納物(薬品、可燃物等)がない。 |

|

18 | デスクの下に物を置いていない。 |

|

19 | 引出し、扉は必ず閉めている。 |

|

20 | ガラス窓の前に倒れやすいものを置いていない。 |

|

21 | コピー機は適切な方法で転倒・移動防止対策をしている。 |

|

22 | 日常的に動かすキャスター付き家具類は、動かさないときはキャスターをロックするとともに、着脱式ベルトなどで壁につなげている。 |

|

23 | 日常的に動かさないキャスター付き家具類は、キャスターをロックして下皿を設置するとともに、転倒防止対策をしている。 |

|

24 | 壁に接していないテーブル等には、脚に滑り止めをしている。 |

|

25 | 観賞用水槽等を台と固定し、台を壁と固定している。 |

|

26 | 吊り下げ式の照明に揺れ防止をしている。 |

|

27 | 引き出し式の家具類にはラッチがついているものを使用するなど、引き出しの飛び出し防止をしている。 |

|

28 | 出入口の近くにキャスター付きの家具類を置いていない。 |

|

出典

- https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/choshuki/

- https://www.researchgate.net/publication/368540395_Statistical_Characterisation_of_the_

Geotechnical_Properties_of_Bangkok_Subsoil - https://www.bousai.go.jp/jishin/kitakukonnan/kinkyuutenken_shishin/index.html

- https://fondue.traffy.in.th/bangkok

- https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/study-panel/tyoshuki_kentokai/kentokai1/siryou1.pdf

- https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/learning/elib/kagutenhandbook.html

MS&ADインターリスク総研株式会社は、MS&ADインシュアランスグループのリスク関連サービス事業会社として、リスクマネジメントに関するコンサルティングおよび広範な分野での調査研究を行っています。

InterRisk Asia (Thailand) Co., Ltd.(インターリスクアジア・タイランド)は、タイ・バンコクに拠点を構えるリスクマネジメント事業会社であり、タイのみならず東南アジア各国の工場・倉庫・商業施設等における火災リスク評価や自然災害リスク評価、ならびに交通リスク、BCP策定支援、サイバーリスク等に関する各種リスクコンサルティングサービスを提供しております。

弊社サービス、ならびにタイ進出企業さま向けのコンサルティング・セミナー等についてのお問い合わせ・お申込み等は、下記のお問い合わせ先、または、お近くの三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保の各社営業担当までお気軽にお寄せ下さい。

MS&ADインターリスク総研(株) リスクコンサルティング本部 国際業務室 TEL.03-5296-8920 http://www.irric.co.jp

InterRisk Asia (Thailand) Co., Ltd. 175 Sathorn City Tower, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok, 10120, Thailand TEL: +66-(0)-2679-5276 FAX: +66-(0)-2679-5278 Home |

本誌は、マスコミ報道など公開されている情報に基づいて作成しております。 また、本誌は、読者の方々に対して企業のリスクマネジメント活動等に役立てていただくことを 目的としたものであり、事案そのものに対する批評その他を意図しているものではありません。 |

Copyright 2025 MS&AD InterRisk Research & Consulting, Inc. All Rights Reserved

インターリスクアジア・タイランドの自然災害リスク対策関連サービスのご案内

・インターリスクアジア・タイランドでは、自然災害リスクが高い東南アジア地域において、各種自然災害リスクの机上診断および現場調査に基づく評価、浸水シミュレーション、BCP支援等の各リスクマネジメントメニューをご用意しております。 ・多数拠点の自然災害リスクの洗い出しや、個別拠点の地震・水災リスク実態の調査および対策ご提案、気候変動による水災危険度の影響評価など、自然災害リスクに関するご相談に柔軟に対応可能です。 ・タイのほか東南アジア各国を営業エリアとしており、出張調査も対応可能です。貴社の自然災害リスクの課題解決に向けて、ぜひ、弊社の自然災害リスク対策サービスをご活用ください。

上記サービスにご関心あれば、下記リンクのWebsiteもご参考の上、お気軽に弊社までお問合せください。 https://www.interriskthai.co.th/

|

MS&ADインターリスク総研は2024年4月、これまでのホームページを刷新し、リスクに強い組織づくりをサポートするプラットフォーム「RM NAVI(リスクマネジメント ナビ)」をリリースしました。

「RM NAVI」は、MS&ADインターリスク総研の知見をフル活用して、情報提供から実践までをトータルサポート。

コンサルタントの豊富な経験と、最先端のデジタルサービスで、リスクに強い組織づくりを支えます。

あなたに寄り添い、最適な答えへと導く、リスクマネジメントの羅針盤です。